保存版 認知症予防のためにできる14のこと

- 2025年3月30日

- 院長のおはなし

みなさまこんにちは。

つい最近まで雪が降ったのに

いきなり暖かくなって春になり桜が咲きましたね。

気候の変動が大変な最近、

体調にお気を付けくださいね。

今回のお話は

「認知症予防のためにできる14の項目」

です。

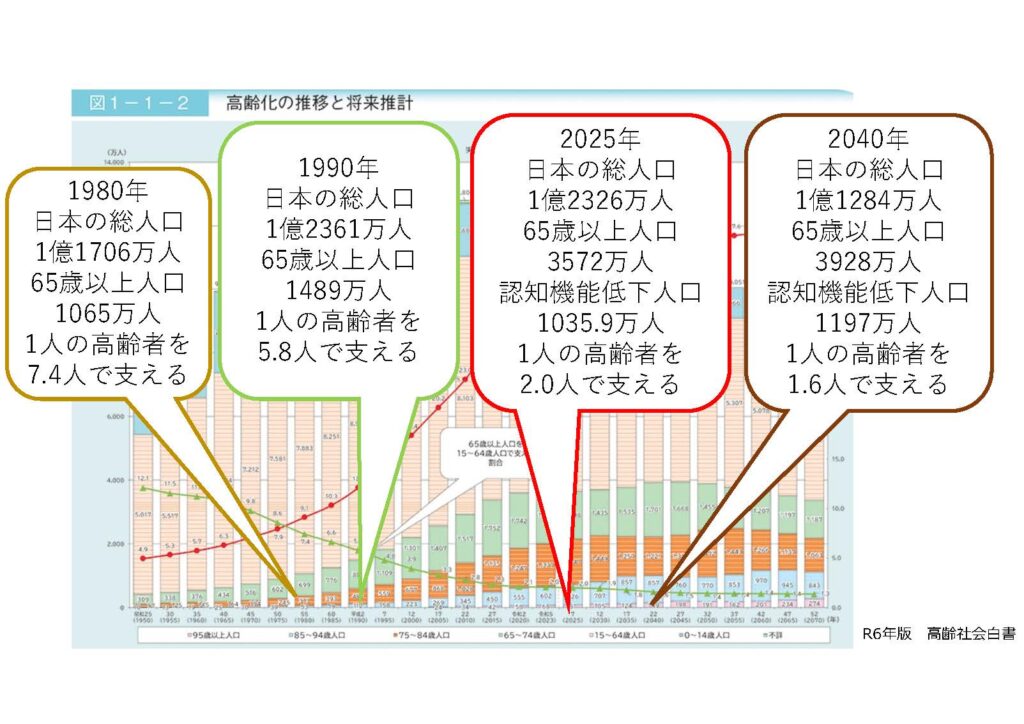

昨今、高齢化社会に伴い

認知症の方、軽度認知障害の方など

認知機能低下を生じた方の人口における割合が

今後どんどんふえていくことが想定されています。

(院長作成資料:高齢化の推移と将来統計 令和6年版 高齢社会白書を下敷きにしています)

ただいま2025年ですが、これから日本はどんどん高齢化社会に向かってすすんでいきます。

総人口は減っていきますが、高齢者の人口は徐々に増え

それに伴い、認知機能低下した方の人口も増えていきます。

しかし、社会を支える就労可能な人口は右肩下がりに減っていくため

たぶん、社会保障など含め日本はとんでもないことになっていく、と思います。

私も、これを読んでいる画面の前のあなたも

いずれは老いていきます。

これは、自然の摂理です。

ただ、できる限る

認知機能低下を予防するように生活して、

社会が大変なことになるのを少しでも防いでいかなければならないのではないか?

と、思います。

昨年2024年11月

院長は地域で認知症に関しての講演をしたのですが

その中でも、

この14項目は

これは、これからを生きる皆様に是非知っておいてほしい!

と思っていることです。

是非、ご一読ください。

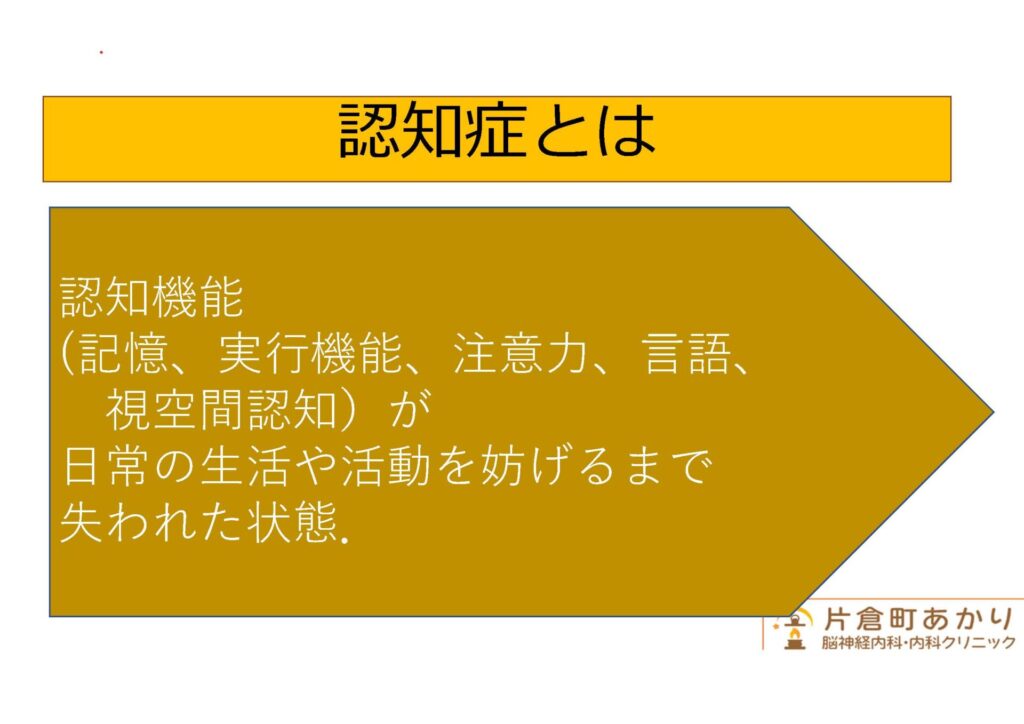

認知症というのは、

一度正常に発達した

記憶、実行機能、注意力、言語、視空間認知など

認知機能が、日常生活に支障を呈するほどに低下した状態をさします。

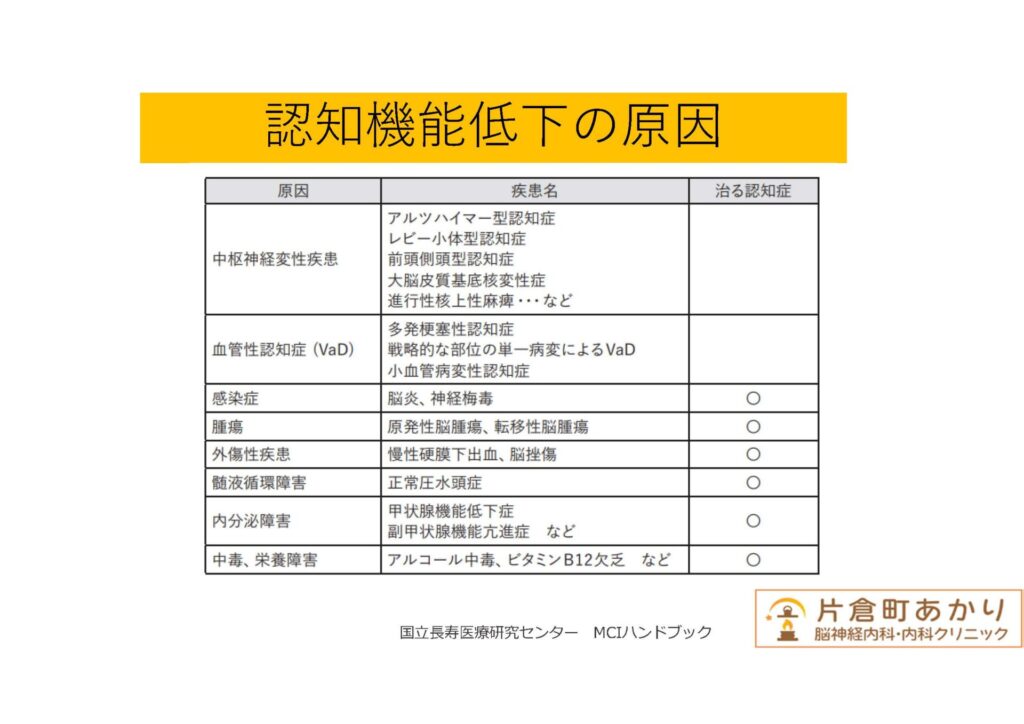

最も多い認知症は、現在アルツハイマー型認知症ですが、

そのほかにも様々な要因があることが知られています。

そんな、認知症に対して

予防するにはどのようにしていけばよいのでしょうか。

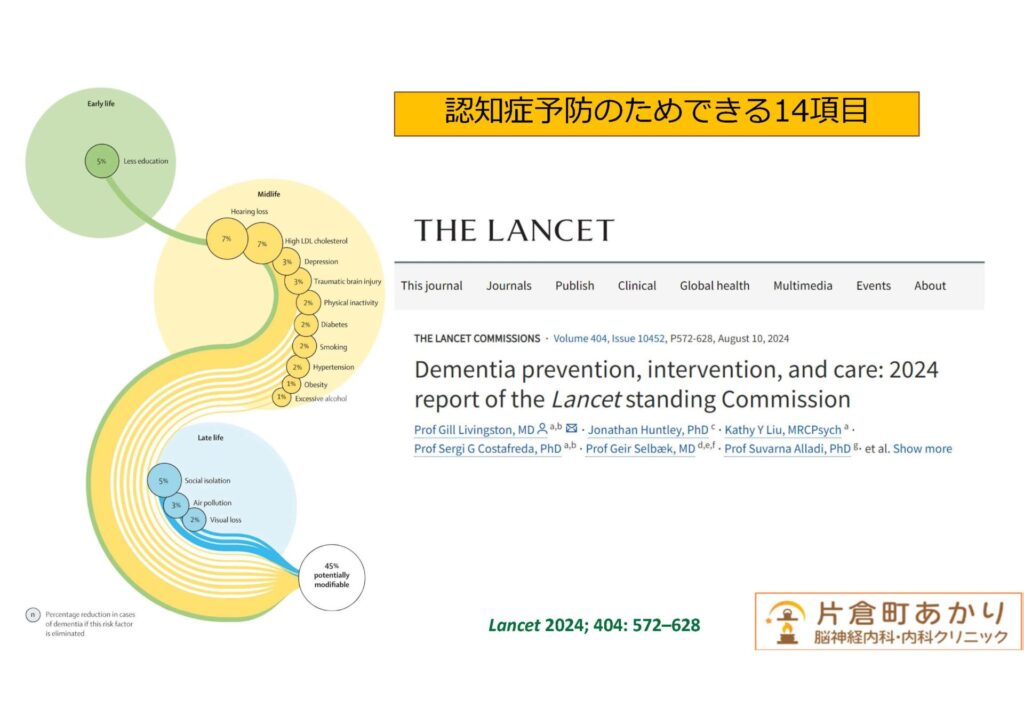

今回、院長が紹介するのは

2024年にLancetという世界4大医学雑誌のひとつに掲載された

「認知症予防のためにできる14の項目」という論文です。

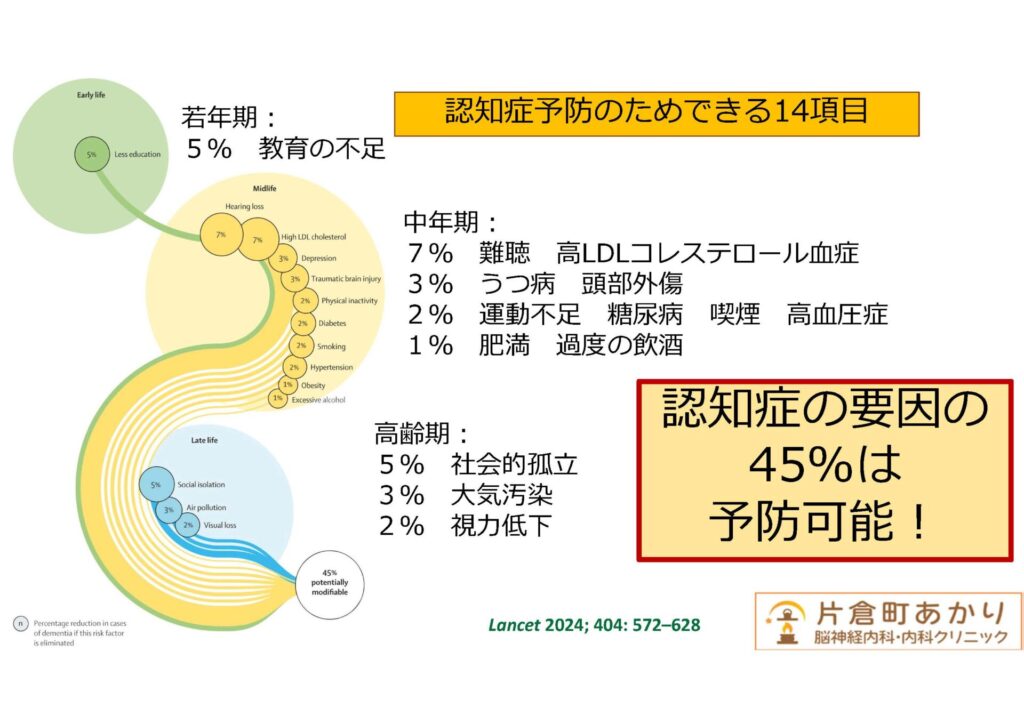

これによると、認知症の発症にかかわるリスク因子が14あり、

これに気を付けることで、認知症の発症リスクをトータルで45%低下させることが

示されています。

すべての人が良質な教育を受けられるとともに、

中年期においても、認知機能を刺激する活動を行うことが必要とされています。

当院でも、難聴の治療を大変お勧めしています。

きちんと聞こえるようになることで、会話が成り立ち

しっかりはっきりしてきた方をたくさんお目にかかります。

認知症リスクの高い集団での難聴の治療で、認知症発症が大幅に低下したとの報告もあります。

(ACHIEVE Study)

是非とも!です。

うつ病もリスクです。効果的に治療することが望ましいとされます。

頭部外傷も大変危険ですよ。自分の頭はしっかり守りましょうね。

スポーツ選手のかたも、頭は保護してあげてください。

年齢を問わず、運動習慣は認知機能に有効です。

日頃から運動習慣がある方の脳は、運動不足の方よりも萎縮が少ないそうですよ。

喫煙はあらゆる原因での認知症リスクであり、

禁煙することで明らかに認知症リスクが低下することがわかっています。

院長は2007年に禁煙しました。

あー、あの時禁煙してよかった、と本当に思っています。

また、この喫煙習慣のために

健康を損ない、重い病気になって人生が大変なことになった患者様もたくさん診てきております。

禁煙を考えているかたがいましたら、

是非実行に移しましょう。

思い立った今がチャンスです‼

高血圧はアルツハイマー型認知症、血管性認知症、

およびあらゆる原因による認知症の危険性を高めます。

また悪玉コレステロール(LDLコレステロール)高値、糖尿病、肥満なども

やはり認知症の危険因子となっております。

当院では生活習慣病の診療もしておりますが

是非皆様、お気を付けください。

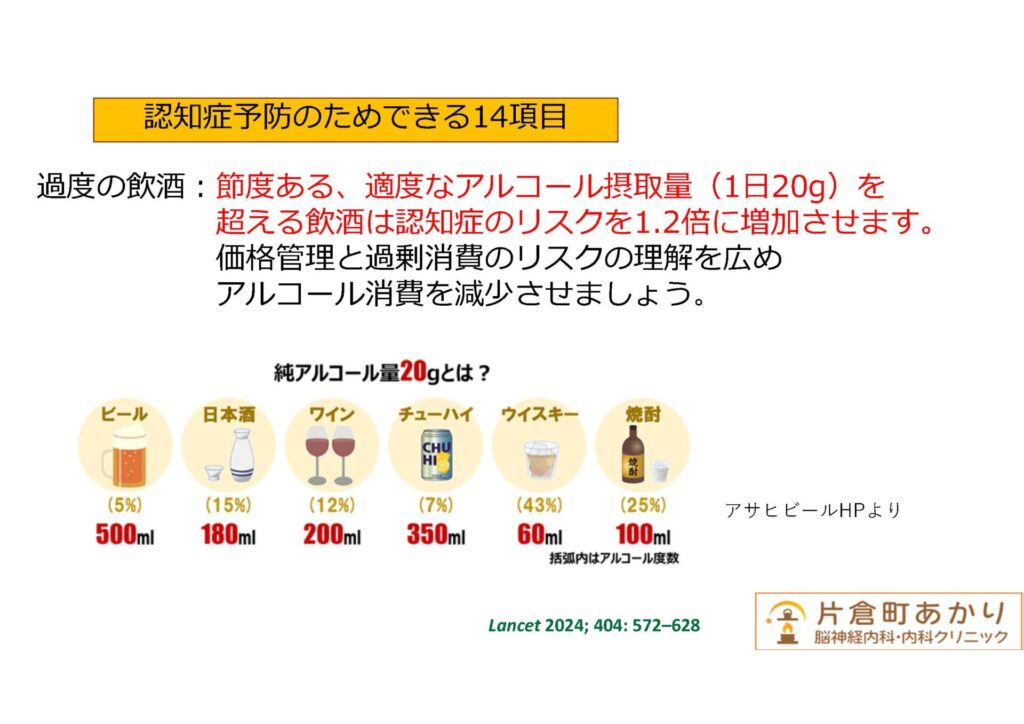

酒は飲んでも飲まれるな、というのは世界の名言と思います。

酒のために、人生が明後日に行ってしまった患者様も多々おられます。

お気をつけあそばせ、ですね。

社会的に孤立してしまうことは認知症の大変なリスクです。

地域のコミュニティに参加するもよし、

ケアプラザなどに相談してみるのもいいかもしれませんね。

あらゆる社会的な活動は、認知予備力を高め、健康的な行動を促進し、

ストレスやそれに伴う炎症性変化を減らして、認知症リスクを軽減する可能性があります。

おうちの中で一人何もしないでいる、というのは

聞いていて淋しいものです。

ぜひ、何かできることを、やってみましょう。

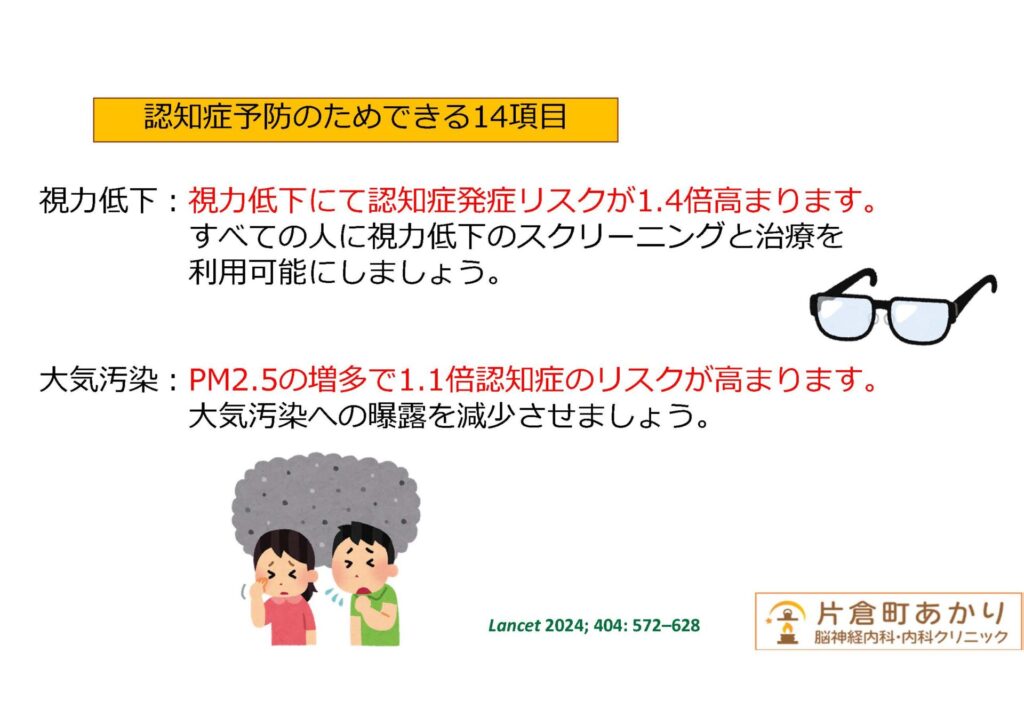

聴力もそうですが、視力も「予防可能な認知症の要因」です。

大気汚染も健康を害し、認知機能低下へとつながっていくのですね。

以上、認知症予防のためにできる14の項目でした!

もちろん、これがすべてではなく、

どんなに自助努力しても、認知機能低下を生じてつらい思いをされる方がいることもわかっています。

ただ、これからの自分の人生のために

できることは、やっていったほうがいい、と思っています。

今は、認知症の原因1位のアルツハイマー型認知症に対して

点滴で原因物質のアミロイドベータを除去する進行予防薬もでてきておりますが、

その効果の程度(1年半の投与で進行を約30%程度遅らせる)

安全性(出血や脳浮腫の合併症)

費用(薬価で年間約300万 各種検査費用など含め年間約400万)など

現役世代が社会負担に悲鳴を上げ始めた現在の社会状況を鑑みると

投与の適応については

慎重に決定していかなければならないと思います。

いずれにせよ、これからの時代、

認知症はできる限り予防し

健康を維持して人生を送っていくことが望ましいです。

まずは、この14項目から、やってみるのはいかがでしょうか。

ひとつひとつ、そんなに高額な特別なことをするわけではないですよ。

これを読んでいる皆様、

どれかひとつでも、あてはまることがあったら

やってみましょうよ。

私もあなたも、いつかはその生が終わる時がやってきます。

そのときが、認知症を含めた様々な病に苦しんだのちではなく

健康で幸せに過ごし、天寿を全うしてやってくるように

なることが、院長なりの願いです。

では、またですね!

今回の記事を読んでいただいた皆様

ありがとうございました。

また、よろしくお願いいたします。